Mit den Schiffen erfanden wir den Schiffbruch

Eigentlich wissen wir, dass alles Leben im Prozess ist, in Bewegung – aber wir denken und handeln täglich so, als ob die Welt statisch und stabil wäre. Wir halten uns an vermeintliche Sicherheiten, an unsere Weltanschauungen, unsere persönliche, soziale, nationale Identität – und machen uns nur ungern bewusst, wie fragil sie sind.

Die Apokalypse ist eine Frage der Perspektive

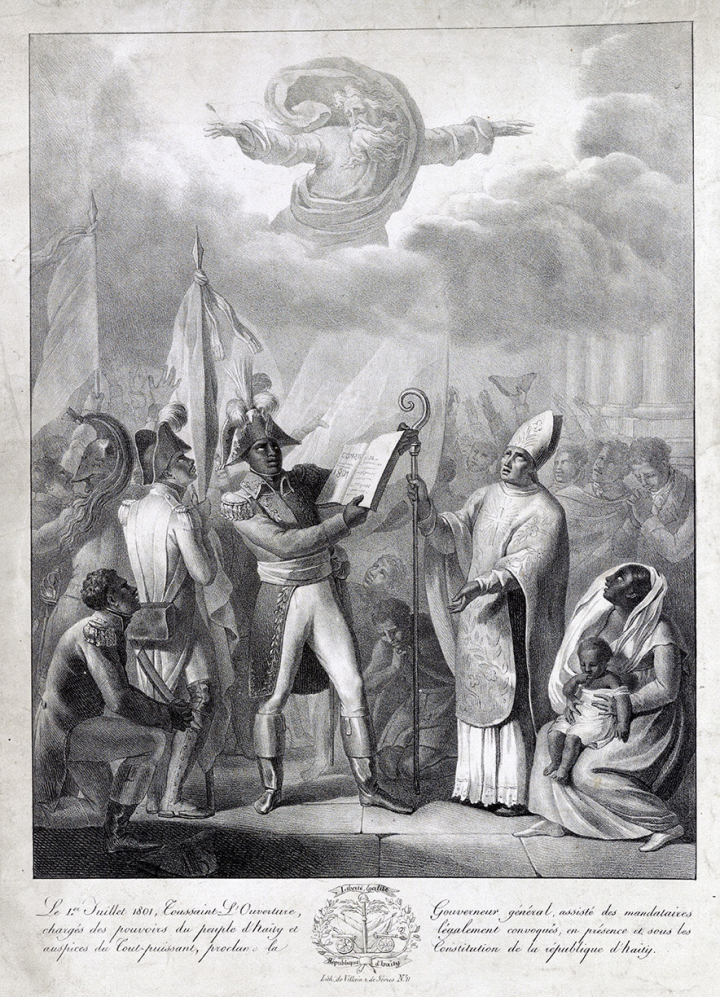

Der Comedian TJ sagte vor kurzem in einer seiner Shows: „Englisch ist meine dritte Sprache. Ich spreche haitianisches Kreolisch, weil ich Haitianer bin, und Französisch, weil es in Haiti einmal ein großes foreign exchange program gab“– und hiermit meint er keinen Schüler- oder Studentenaustausch, sondern die Sklaverei (mehr zur Geschichte Haitis hier).

„Saint-Domingue“, wie die Kolonie damals hieß, war überaus profitabel für Frankreich, Sklaven machten dort fast 90 % der Bevölkerung aus. Der Comedian spielt hier mit einem Thema, das viele unangenehm berührt. Doch er fügt gleich hinzu, dass es hier nicht (nur) um Schwarze geht; es passiert und passierte überall auf der Welt: Menschen übernehmen andere Länder und Kulturen und zwingen diese dann, die eigene Sprache zu sprechen. TJ: „Ich habe Folgendes herausgefunden: Wenn Sprache und Nationalität übereinstimmen, habt Ihr (als Nation) nicht allzu viel gelitten. Wenn Sprache und Nationalität nicht übereinstimmen … hm, das nicht gut. Irgendwann in der Geschichte wurde man überrannt. Koreaner sprechen Koreanisch, Japaner Japanisch. Aber Mexikaner sprechen kein Mexikanisch. Spanien hatte eines der größten „Austauschprogramme“ aller Zeiten. Sie haben Spanisch einfach überall verbreitet, als wäre es eine sexuell übertragbare Krankheit.“

Sophie Strand, eine junge amerikanische Ökofeministin und Schriftstellerin, erforscht in ihren Werken die Verbindung von Spiritualität, Narrativen und Ökologie. Sie schreibt: „Apokalypse ist immer perspektivisch. Die meisten indigenen Völker sind postapokalyptisch. Menschen, die auf Sklavenschiffen hierhergebracht wurden, sind postapokalyptisch.“ So gesehen leben viele Menschen in einer apokalyptischen oder postapokalyptischen Welt – darauf bezieht sich auch der bittere Scherz des Comedians.

Migranten, die auf extrem gefährliche Routen geflohen sind, ihr Zuhause, ihre Familien, alles, was ihnen vertraut war, verloren haben – für sie findet die Apokalypse gerade jetzt statt. In vielen Teilen Gazas sind die Zerstörungen so umfassend, dass es keinerlei Infrastruktur mehr gibt, keine Straßen, Gebäude oder Orientierungspunkte, so dass selbst Menschen, deren Heimat dies ist – oder war -, sich nicht mehr orientieren können. Es ist eine apokalyptische Welt, in der sie ums Überleben kämpfen.

Leben in der Postapokalypse

Aus erdgeschichtlicher Sicht leben wir in der Post-Apokalypse. Es gab – nach heutigem Wissenstand – bereits mindestens fünf große Massen-Aussterben auf der Erde. So starben vor etwa 66 Millionen Jahren mit den Dinosauriern 75 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten.

Das sechste große Massen-Aussterben geschieht jetzt (Globaler Bericht des Weltbiodiversitäts-rats IPBES, 2019). Eine Millionen Arten sind innerhalb der nächsten Jahrzehnte akut vom Aussterben bedroht. Die jährliche Aussterberate der Pflanzen- und Tierarten ist heute zehn- bis mehrere hundert Male höher als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Und diese Entwicklung wird sich sehr wahrscheinlich immer weiter beschleunigen.

„Im Vergleich zu früheren Massenaussterben, die sich über Zeiträume von mehreren tausend Jahren hinziehen konnten, spielt sich der aktuelle Artenverlust in rasanter Geschwindigkeit ab. Dem Living Planet Index (LPI) zufolge gab es einen geschätzten Rückgang der weltweiten biologischen Vielfalt um 65 Prozent allein zwischen 1970 und 2010, also innerhalb von nur 40 Jahren – in geologischen Maßstäben ein verschwindend kurzer Zeitraum.“ Quelle: Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEdA)

Mehr als 99 Prozent aller Organismen, die je auf der Erde existiert haben, sind ausgestorben. So verheerend dies für viele Arten ist, ermöglicht es jedoch auch neues Leben: Das fünfte Massenaussterben zum Beispiel vernichtete nicht-flugfähige Dinosaurier – dadurch konnten Vögel und Säugetiere sich rasant ausbreiten und in neue Arten aufspalten. Und es ermöglichte der Natur ganz offensichtlich, Menschen hervorzubringen.

Nicht nur das Aussterben, auch allgegenwärtiger Tod und Kompostierung sind für das Leben auf der Erde unerlässlich: Würden Organismen nicht verwesen und zur Nahrung für andere Lebensformen werden, wäre die Erde mit Pflanzen- und Tierleichen bedeckt.

Zersetzung ist zugleich Nahrungsproduktion. Was verrottet, wird für andere zur Nahrung – für Mikroben, Bakterien, Fadenwürmer, für saprophytische Pilze, die abgestorbenes organisches Material abbauen. Sie alle haben reichlich zu essen.

Das Erbe aus der Zeit des Karbon

Wenn organisches Material nicht verrottet, die Zersetzung nicht stattfindet, fehlt ein Element im Kreislauf – ein gutes Beispiel dafür ist das Zeitalter, das wir heute Karbon nennen. In dieser erdgeschichtlichen Periode sind die Kohlevorkommen entstanden – daher der Name Karbon. Kohle wird heute dort abgebaut, wo sich zu Zeiten des Karbons Sümpfe und Moore mit einer dichten Vegetation befanden.

Zu dieser Zeit, vor etwa 300 bis 400 Millionen Jahren, gab es noch keine weißen Fäulepilze (Witterungsfäule), die das Lignin, einen der Hauptinhaltsstoffe des Holzes, effizient hätten abbauen können. Dadurch häufte sich dieses robuste Material abgestorbener Bäume immer weiter an. Es lagerte sich ab, wurde zu Torf und schließlich, in einem Jahrmillionen währenden geologischen Prozess, zu Kohle.

Die riesigen Mengen organischen Materials entzogen der Atmosphäre damals so schnell und intensiv CO2, dass dies zu einer globalen Abkühlung führte – was eine große Eiszeit und ein Massen-Aussterben mit verursachte.

Es ist geradezu ein Sinnbild für die vielschichtigen Prozesse des Lebens, dass aus den verdichteten, nicht verrottenden, nicht zersetzten Bäumen des Karbon unsere fossilen Brennstoffe wurden; Kohle, Öl und Mineralgas, die – in dieser heutigen enormen Menge und Geschwindigkeit verbrannt – zum Gegenteil führen: zur Erwärmung des Planeten, die wiederum mit zum Massen-Aussterben führt.

Wir sind Energie-blind

Diese Zusammenhänge erläutert Nate Hagens in seinem Podcast „The Great Simplification“ sehr klar und beeindruckend. In einer großartigen animierten Serie beschreibt er die Entwicklung:

„Im frühen 19. Jahrhundert – zehntausend Jahre nach der Agrarrevolution – entdeckten die Menschen, wie sie fossile Energie und Materialien aus der Erde gewinnen konnten, um ihre Wirtschaft anzukurbeln. Diese neue Entdeckung von Kohle, Öl und Gas veränderte alles. In Kombination mit einer Maschine können drei, vier Liter Benzin in wenigen Minuten die gleiche Arbeit leisten wie ein Mensch, der einen ganzen Monat lang arbeitet. So kommt zur Arbeitsleistung von heute etwa rund fünf Milliarden Menschen die Leistung der Maschinen hinzu, die durch fossile Energien angetrieben werden – was der Leistung von fünfhundert Milliarden menschlicher Arbeiter entspricht.

Die wichtigsten Antreiber der Wirtschaft waren nun so gut wie kostenlos: Zu zahlen waren nur die Kosten der Gewinnung. Nicht die Kosten ihrer Erzeugung, ihrer Millionen Jahre alten Entstehungsgeschichte, ihres wahren, einmaligen Wertes, oder die der zunehmenden Umweltverschmutzung.

Unseren Vorfahren wäre die Nutzung der fossilen Energie wie Zauberei erschienen. Und anstatt dies als unglaublichen, einmaligen Glücksfall zu sehen, erzählten wir uns und der Welt, dieser neu gewonnene Reichtum und Fortschritt seien allein dem menschlichem Einfallsreichtum zu verdanken.“ – Von diesem Narrativ sind bis heute wohl die meisten Menschen überzeugt. Nate Hagens nennt dies: „Energie-blind“.

Eines Tages werden die Kosten für diese Art der Energiegewinnung so hoch sein, dass sie nicht mehr sinnvoll ist – wir werden zu viel Energie brauchen, um die fossilen Brennstoffe aus der Erde zu holen. Selbst erneuerbare Technologien, Solar- und Windenergie, steigern unseren Gesamtverbrauch, statt den Einsatz von fossiler Energie weltweit zu reduzieren. Hier wirkt das Jevons-Paradoxon, benannt nach einem Ökonom des 19. Jahrhunderts, Walter Stanley Jevons. Er hatte als erster beschrieben, dass die effizientere Nutzung eines Rohstoffes nicht zur Senkung, sondern zu erhöhtem Verbrauch dieses Rohstoffes führt (heute spricht man vom Rebound-Effekt): Der allgemeine Verbrauch steigt, obwohl der Verbrauch jeder einzelnen Anwendung geringer wird. Nach der Einführung neuer Dampfmaschinen stieg damals der Kohleverbrauch, obwohl sie effizienter waren als ihre Vorgänger. Durch die Neuerungen stieg die Verbreitung der Dampfmaschine im Verkehr und der Industrie, Kohle wurde kostengünstiger, dies führte insgesamt zu höherem Kohleverbrauch.

Das Jevons-Paradoxon

Der Mensch wird im Umgang mit Energie jährlich um etwa 1,1 % intelligenter, das heißt, energieeffizienter. Kohlekraftwerke verbrauchen weniger Kohle, um die gleiche Menge Strom zu erzeugen. Wir erfinden Solarmodule, unsere Fernseher und Waschmaschinen sind etwas sparsamer, und wir schließen daraus, dass wir dadurch insgesamt weniger Energie verbrauchen. Doch die Einsparungen werden für andere Energieverbraucher ausgegeben. Neue Innovationen führen zu einem deutlich höheren Energiebedarf im gesamten System. Seit 1990 haben wir die Energieeffizienz um 36 % gesteigert, während der Energieverbrauch gleichzeitig um 63 % gestiegen ist. Solange also Wachstum unser Ziel ist und unser kulturelles Streben nach Gewinnen im Bruttoinlandsprodukt ist, wird mehr Energieeffizienz paradoxerweise leider zu mehr Energie- und Umweltschäden führen.

Die Wahrheit ist: Wir können Energie nicht erzeugen. Natürliche Energie ist die wahre Grundlage unserer Geldsysteme. Wenn wir mehr Geld schaffen, erschaffen wir nicht mehr Ressourcen. Wir verbrauchen die Ressourcen bloß immer schneller. Ermöglicht durch einen außergewöhnlichen, vorübergehenden Energieüberschuss ist die menschliche Wirtschaft heute über tausendmal größer als noch vor fünf Jahrhunderten. Und die meisten Gewinne kommen heute nur noch einem Bruchteil der Bevölkerung zugute – nicht dem Rest der Menschheit oder zukünftigen Generationen.

Vom französischen Philosoph Paul Virilio stammt das Zitat: „Wenn man das Schiff erfindet, erfindet man auch den Schiffbruch; wenn man das Flugzeug erfindet, erfindet man auch den Flugzeugabsturz; und wenn man die Elektrizität erfindet, erfindet man den elektrischen Stuhl. Jede Technologie bringt ihre eigene Negativität mit sich, die gleichzeitig mit dem technischen Fortschritt erfunden wird.“

Die negativen Folgen unseres Fortschritts werden immer größer. Nate Hagens beschreibt es so: „Wann immer wir nach dem Handy greifen, um zu sehen, ob jemand unseren Facebook-Beitrag geliked hat oder ob der Bitcoin-Kurs steigt oder fällt, suchen wir in Wirklichkeit nur nach denselben Belohnungen im Gehirn, die schon unsere Vorfahren angetrieben haben. Dopamin ist ein Molekül, das bei Tieren und Menschen Motivation und Handeln fördert. In einer modernen, materiell reichen Welt führt die Gewöhnung an Konsum dazu, dass der Wunsch nach immer neuen Dingen immer stärker wird. Und die Befriedigung, die wir durch den Besitz erfahren, nie anhält.“ Dies ist, so Nate Hagens, ein grundlegendes Problem des Wirtschaftssystems, das Milliarden Barrel Öl in Mikroliter Dopamin verwandelt.

Unsere heutige Lebensweise ist entwicklungsgeschichtlich gesehen eine Ausnahme und eine Anomalie – aber wir nehmen sie als selbstverständlich hin, weil wir als Individuen nie etwas anderes gekannt haben.

Die große Vereinfachung

Warum nennt Nate Hagens seinen Podcast „The Great Simplification“ – die große Vereinfachung?

Er ist der Ansicht, dass die Zukunft uns – so oder so – in ein einfacheres Leben führen wird. Wir werden unseren Lebensstil an einen geringeren Energieverbrauch anpassen müssen. Unser Leben wird zwangsläufig weniger global, stärker zwischenmenschlich und stärker an natürliche Abläufe gebunden sein.

„Viele Wege führen durch eine Große Vereinfachung. Manche sind weise, menschlich, und sogar dem vorzuziehen, was wir jetzt haben. Manche sind so düster, dass sie fast undenkbar sind.

Doch gerade das Nachdenken über diese Wege und die aktive Wahl zwischen ihnen, bietet die einzige realistische Hoffnung auf eine lange und sinnvolle Zukunft der Menschheit.

Die Natur hat uns mit einem produktiven und schönen Zuhause beschenkt, mit der Fähigkeit zu verstehen, wie wir hierher gekommen sind, und mit der Kreativität, uns mögliche Wege vorzustellen. Die Zukunft muss nicht dystopisch sein, aber Klugheit allein wird für die nächste Etappe unserer Reise nicht mehr ausreichen. Wir brauchen Vorstellungskraft, Weitsicht, Empathie, und vor allem Weisheit, um den Weg in die kommende Zukunft zu beschreiten.“

Auch Daniel Schmachtenberger kommt im Gespräch mit Nate Hagens immer wieder auf die Bedeutung der Weisheit für unseren weiteren Weg zurück. Wir empfehlen alle talks der beiden, insbesondere jedoch diesen hier, indem Schmachtenberger sehr präzise die Unterschiede zwischen Intelligenz und Weisheit (und natürlich vieles mehr) erläutert.